Letras

El tiempo de Proust – a los 150 años de su nacimiento

Para celebrar las letras y los pasos de un autor como ninguno, el escritor Juan Manuel Ruiz Jiménez aborda ‘En busca del tiempo perdido’ (1913-1927), la inmensa novela que absorbió los mejores años de actividad intelectual del francés y constituye su verdadera obra maestra.

Marcel Proust nació el 10 de julio de 1871 en el seno de una familia pudiente y culta. Su padre, Adrien Proust, fue un eminente médico católico, y su madre, Jeanne Clémence Weil, judía, pertenecía a una familia de prósperos comerciantes. Proust se codeó desde niño con la alta burguesía y la aristocracia, y su interés por comprender estos dos grupos sociales era tal que en su obra cumbre, En busca del tiempo perdido, los caracteriza respectivamente en el primer volumen, Por el Camino de Swann y en el tercero, Por el Camino de Guermantes. Proust fue agnóstico, aunque practicante de los ritos católicos. Su relación con el judaísmo y la homosexualidad fueron fuente de profundas interrogaciones, meticulosamente planteadas en cuarto volumen, Sodoma y Gomorra, y podría decirse que fue el primer novelista que abordó con rigor el asunto de la homosexualidad. El amor de su vida fue el compositor francés Reynaldo Hahn. Proust tenía fama de ser un diletante acaudalado, un mundano y un esnob. Su obra es eminentemente reflexiva y, en su enorme cultura, se percibe la influencia del gran filósofo Henri Bergson, de quien era el primo político y recibió algunas clases de filosofía. Proust murió de bronquitis el 18 de noviembre de 1922 y está enterrado en París en el cementerio de Père-Lachaise, en una tumba de liso y pulido mármol negro. Es sobria, como lo fue siempre su atavío.

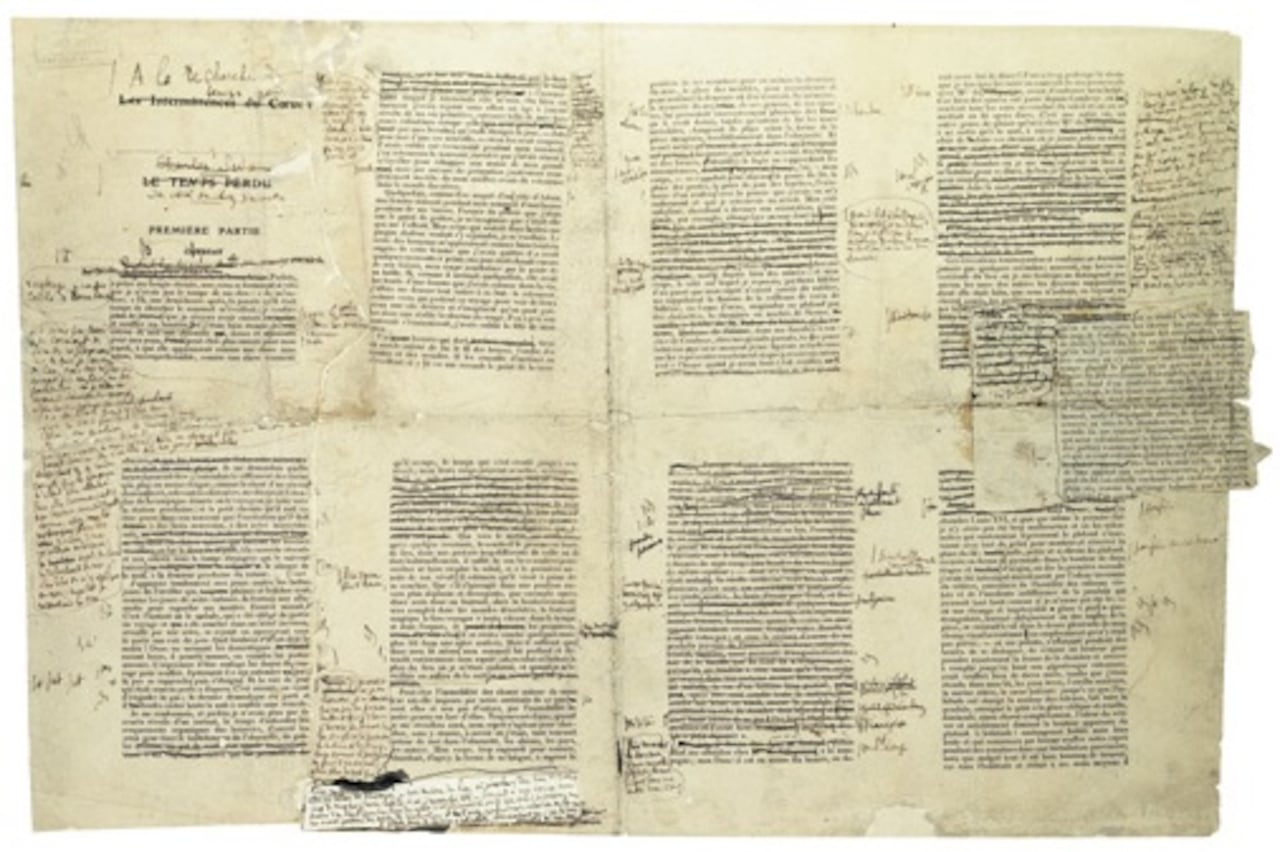

Escribió pocas obras, de las que cabe destacar Los placeres y los días (1896), Parodias y Misceláneas (1919) y Jean Santeuil (1952). Acá abordaré brevemente su inmensa novela En busca del tiempo perdido (1913-1927), la cual absorbió sus mejores años de actividad intelectual hasta su muerte y que constituye su verdadera obra maestra. Inmensa lo es en todos los sentidos: entre sus más de doscientos personajes eslabona más de tres generaciones de la Francia de inicios del siglo XX. Tardó dieciséis años escribiéndola y fue sólo después de su muerte que se publicaron los últimos tres volúmenes de los siete que la componen. Tiene una extensión aproximada de 2.400 páginas, y se le suele considerar, junto con Artamène ou le gran Cyrus, una de las dos novelas más extensas del mundo en alfabeto latino y cirílico. La edición de referencia en francés es la versión de la Pléiade, publicada por Gallimard en 1954. En castellano, Alianza Editorial proporciona una muy buena traducción, y es de ésta que tomaré las citas que emplearé en este artículo.

Esta novela sintetiza la vida de Marcel Proust, pues sin ser una autobiografía, es manifiesto que el autor se funde en permanencia con el narrador, y si bien Proust trató de establecer una frontera entre el uno y el otro, ese límite termina por desdibujarse. En efecto, a lo largo de su heptalogía, si bien es cierto que sólo una vez nombra a su protagonista, es nada más ni nada menos que con el nombre de “Marcel”. Y esto es sumamente interesante, pues expresa la plena consciencia de Proust de haber hecho de su personaje narrador un doble, ficticio no lo olvidemos, de su propia vida, que le permitiera objetivarse, con el fin de conocerse a sí mismo, retomando así, en la contemporaneidad, el gesto filosófico primordial de los antiguos griegos. Recordemos la escena de Por el camino de Swann (p. 61), en la que el narrador revela las claves de su búsqueda: “Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre ésta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca, es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar [...].”

No es pues descabellado afirmar que esta novela está erigida sobre una inquietud existencial del protagonista y del autor que los lleva a un proceso de aprendizaje de sí mismos. Deleuze dijo con razón en su libro Proust y los signos que la búsqueda del narrador de En busca del tiempo perdido es la “búsqueda de la verdad”. Y podríamos añadir, de la verdad de su preocupación existencial. Esta aparece ya en las primeras páginas de la novela (p.14), cuando vemos que el pequeño Marcel padece una fuerte angustia cuando se queda sólo en su habitación: “Es medianoche: acaban de apagar el gas, se marchó el último criado y habrá que estarse la noche entera sufriendo sin remedio.” Sin duda Proust hace parte de los intelectuales que a inicios del XX, tanto en la literatura como en la filosofía, se consagraron a explorar la angustia existencial. Heidegger en Ser y Tiempo creyó encontrar la causa de ese malestar en lo que llamó “la condición de arrojado”, ligada al hecho de que nadie escoge nacer y haber sido arrojado en la intemperie de la existencia.

Lo más leído

Y existir en el mundo, como lo muestra Proust, implica aceptar que cada uno de nosotros está, en el fondo, solo. Por ello, entre consciente e inconscientemente, el hombre carga con un sentimiento de injusticia que está vinculado a la incomprensión de su existencia solitaria, quizá debida esta última a un abandono inicial. Pero de ser así, ¿quién nos abandonó? Y si no fue un alguien, ¿entonces por qué nos sentimos abandonados? A esos dos interrogantes quisiera encontrar respuesta el protagonista de En busca del tiempo perdido.

Es preciso tener presente que, en la cultura Occidental, el grito desgarrado de Jesús en la cruz amplifica en una magnitud, si cabe, infinita, el reclamo que el hijo, en forma de pregunta, dirige a Dios, o mejor, a su Padre. Quiere saber por qué lo dejó solo en el mundo de abajo, en medio de lo perecedero, lo material, la bestialidad humana y el dolor de la carne. Recordemos asimismo que ese reclamo a Dios en el siglo XIX lo explicitó Dostoievski en varios de sus personajes, y en particular en Iván Karamazov, cuando no acepta que exista Dios si existe la injusticia en el mundo humano. Pero ese reclamo dostoievskiano al padre, al gran Padre, quien -desde la perspectiva del creyente- es el creador de la existencia humana, a inicios del siglo XX se despoja de lo sagrado y se dirige a un responsable más terrenal. Kafka responsabiliza a su padre en Carta al padre, por haberlo castigado cuando era niño, sacándolo de la casa y dejándolo solo un rato por estar haciendo ruido; el pequeño Marcel de Proust culpa a su madre, porque una noche rompió el rito del beso de las buenas noches.

Fragilidad. El pequeño Marcel, además de solitario, se siente físicamente vulnerable, pues es enfermizo y débil, lo que le obliga a llevar una vida retraída que lo hace sufrir. No obstante, de forma progresiva, comprende que su malestar responde al mecanismo diametralmente opuesto: sus males corporales son fruto de un sufrimiento espiritual. En ese sentido, Proust es un verdadero pionero de los estudios de la psicología humana en la misma época que Freud. Y ha sido motivo de extrañeza en la historia de la cultura que ambos, sin haber establecido comunicación alguna, hubieran explorado contemporáneamente, como nunca se había hecho antes, terrenos como la sexualidad, el sueño, el amor, el deseo y el papel del inconsciente en nuestras acciones.

Es así como desde el inicio de la novela, el narrador se interesa por la temporalidad del mundo onírico. Entre el sueño y el despertar descubre que la orientación en el aquí y el ahora no es tan evidente como podría creerse, y que a cada instante estamos caminando sobre los terrenos movedizos de nuestra memoria: “Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera la forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba. Su memoria, memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera, mientras que, alrededor suyo, las paredes invisibles, cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada, giraban en las tinieblas […] pero estas ordenaciones pueden confundirse y quebrarse.” (p.15, Por el camino de Swann).

Proust muestra así que el ser humano puede llegar a convencerse de que vive en el entorno presente que cree percibir en el aquí y el ahora, perdiendo de vista la sucesión lógica de causa y efecto que debería desprenderse del pasado reciente. En otras palabras, si una persona de edad madura, luego de dormir, llegara a despertarse en algún escenario de su infancia, creería que es el niño de aquel entonces y olvidaría que antes de ese despertar se había quedado dormido siendo adulta. Proust entiende así que cada ser humano es un conglomerado de identidades sucesivas, las cuales, entre más lejos estén del presente, se van adormeciendo conforme pasa el tiempo, pero que siguen latentes. Es en este punto en donde se entiende cómo y por qué el personaje Marcel asocia inconscientemente a su sentimiento de abandono existencial originario los rostros de los seres amados que irá conociendo a lo largo de los años, pues en el fondo no es capaz de aceptar que está solo en el mundo. Buscando siempre responsabilizar a alguien de ese sufrimiento, nunca perdonará del todo a su madre por haber quebrantado la rutina del beso nocturno en su infancia: “Pero desde hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente, los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre, y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca” (p.53, Por el Camino de Swann).

No obstante, el narrador irá comprendiendo que no sólo nunca fue abandonado, sino que la idea del amparo de la madre fue un espejismo infantil de compañía con el cual trató de camuflar su condición de soledad radical. Y es siguiendo esta misma lógica que los enamoramientos entran en escena en los siguientes volúmenes de la novela, como transfiguraciones de la ilusión del amparo y el abandono maternos: “[...] es natural que, cuando se enamora, se enamore de cierto tipo de mujeres, tipo, por lo demás muy amplio” (p. 98, La fugitiva). En efecto, a lo largo de sus experiencias amorosas, el narrador descubre que las mujeres de las que se enamora presentan una gran similitud. Sin embargo, la semejanza que destaca entre ellas escapa a la esfera del parecido meramente físico (Gilberte es menuda y de cabellos rojos; Albertine es robusta y de cabellos obscuros). Sólo con los años entenderá que la semejanza no se hallaba en la corporalidad de sus amantes, sino en el modo como sus cuerpos se comportaban: “Casi podía creer que la oscura personalidad, la naturaleza voluntariosa y astuta de Gilberta habían vuelto a tentarme, encarnadas esta vez en el cuerpo de Albertina, muy diferente y, sin embargo, no exento de analogías.” (p.98, La fugitiva) Y ese algo que viajaba de pareja en pareja, correspondía al patrón subjetivo fijado en su interioridad desde la infancia, que no se remitía a Gilberte, como primera amante, sino que iba aún más lejos, a saber, hasta la figura de su madre.

De este modo, el lector asiste al fracaso de todas las relaciones amorosas de los tres personajes principales de la novela quienes, estimándose felices al principio de sus amores, comprueban con el tiempo la decadencia y la muerte de sus pasiones: fracasan los amores de Swann, fracasan los de Charlus, fracasan los de Marcel. Lo que aparece claro al final del enamoramiento es la incomprensión absoluta, por parte del otrora enamorado, de la realidad del que fuera el ser amado, porque a la larga nunca se busca entender al otro, sino que, sin ser conscientes de ello, usamos nuestra imaginación para crear un personaje ficticio con el cual tratamos de apaciguar el sentimiento de desamparo existencial que nos embarga inconscientemente. En la concepción de Proust, el enamoramiento traduce el afán por engañarnos, por hacernos creer a nosotros mismos que el amante del momento podrá ocultar ese desamparo radical; pero el joven Marcel descubrirá que ningún ser humano, por más bello y lleno de virtudes que sea, podrá jamás suprimirlo. Por eso el ser amado es, a los ojos del enamorado, esencialmente un ser de fuga, porque nunca se podrá perder lo que nunca se ha tenido. De ahí el nombre de los volúmenes cuarto y quinto de la novela: La prisionera, al que sucede La fugitiva.

Dicho esto, es en medio del conocimiento del desengaño que aparece el tiempo redentor en la novela, el llamado “tiempo puro” o “tiempo recobrado”, perseguido por el narrador durante toda su vida, y solamente accesible a través de tres portales: el primero, lo constituyen las circunstancias contingentes e impredecibles de la vida, que logran convocar en el individuo recuerdos que su memoria voluntaria había olvidado por completo. El despertar de la memoria involuntaria está ilustrado en la novela mediante el célebre episodio de la magdalena, biscocho cuyo sabor resucita un yo y un mundo pasados del narrador que creía aparentemente muertos; el segundo portal es el ámbito enigmático y también impredecible de los sueños. Y el tercer portal es el arte, instancia de acceso voluntario y predecible que permitiría la única comunicación verdadera entre los hombres, como lo ilustran estas palabras de El tiempo recobrado (p. 246) con las que concluyo este texto: “Solo mediante el arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro, y cuyos paisajes nos serían tan desconocidos como los que pueda haber en la luna. Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas originales hay, unos mundos más diferentes unos de otros que los que giran en el infinito […]”.

Solo mediante el arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro, y cuyos paisajes nos serían tan desconocidos como los que pueda haber en la luna. Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas originales hay, unos mundos más diferentes unos de otros que los que giran en el infinito

*Juan Manuel Ruiz Jiménez es escritor y profesor de literatura y filosofía en la Universidad del Norte.