Crítica de cine

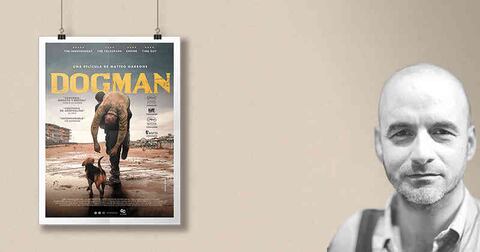

‘Dogman’, de Matteo Garrone: una crítica de Pedro Adrián Zuluaga

“El misántropo Garrone edifica una fábula sobre la derrota de cualquier ideal de simpleza o simpatía”.

Lo verás caer

En 2018, dos películas italianas formaron parte de la selección oficial por la Palma de Oro en el Festival de Cannes: Lazzaro Felice, de Alice Rohrwacher; y Dogman, de Matteo Garrone. Fueron ganadoras, respectivamente, de los premios a mejor guion y a mejor actor. Además de su nacionalidad (o quizá por eso mismo), ambas cintas ponían en el centro a un personaje simpático, por momentos casi tonto, enfrentado a un entorno cruel dominado por terratenientes y banqueros en el primer caso, y por criminales de poca monta en el segundo. Ese carácter bonachón es fácilmente asociable a un modo de ser italiano que el arte ha propagado y que en el cine tiene heraldos como Ninetto Davoli, el actor y amante de Pasolini que en sus filmes siempre encarnaba una alegría juguetona e infantil en dirección opuesta a la inocencia perdida del mundo; el ya mítico Roberto Benigni, capaz de mantener su personalidad histriónica y amable incluso en un campo de concentración, como lo hacía en La vida es bella; o Giulietta Masina, la musa de Fellini y la Gelsomina que en La strada se enfrentaba a la brutalidad de Zampanò, y lo redimía.

Más allá de la coincidencia sobre su protagonista, Lazzaro Felice y Dogman son cine antitético. En la película de Rohrwacher, la bondad de Lázaro es una forma de resistencia y el filtro mediante el cual aún es posible maravillarse de la belleza que sobrevive en el mundo. Por el contrario, el misántropo Garrone edifica una fábula sobre la derrota de cualquier ideal de simpleza o simpatía a partir de la figura de Marcello, el sencillo peluquero de perros cuyo descenso al infierno del mundo criminal la cinta registra con una cuestionable fascinación. Es difícil no admirar la riqueza de recursos narrativos y visuales que despliega su director. La construcción de la periferia urbana en que se ubica la acción es de una precisión implacable y recuerda esos no lugares ya recreados en la célebre Gomorra (2008): paisajes distópicos creados por las economías marginales e ilegales y en que trascurren las vidas desnudas de unos personajes que, en armonía con la lógica de esos escenarios, tienden a parecer también residuales, desechables.

Marcello se resiste a esa deshumanización por medio de varios ademanes: se vuelve un igual de los perros que peina y cuida, como reconociendo en ellos su propia fragilidad, o mediante la terca afirmación de los vínculos familiares y comunitarios. Él cuida a su pequeña hija y quiere ser ese buen vecino que respeta las reglas básicas de la vida en común. Marcello es una fuerza del pasado, para usar la expresión de Pasolini, que vive en un presente degradado. Sin embargo, el presente triunfa sobre él. La destreza de Garrone como director, pero también su condición de hábil manipulador, consiste en primero lograr que nos enamoremos de su personaje, para que luego suframos más intensamente con su caída, o para que sintamos esa caída como una revelación. Las escenas de Marcello mientras asiste con su hija a un absurdo concurso para peluqueros de perros, o comiendo con sus amigos en medio de una alegría franca a pesar de la precariedad, logran que nos identifiquemos con ese mundo incierto que en el acto siguiente se va a derrumbar.

La relación de Marcello con Simone, un exboxeador compulsivo, es el eje que estructura el relato. Lo que al principio era un inocuo suministro de cocaína se convierte en una espiral de transacciones letales y pequeños crímenes en las que Simone (el hombre animalizado) esclaviza a Marcello hasta que este termina en la cárcel. Garrone sacrifica toda verosimilitud con el único propósito de crear un símbolo: el de Marcello como un perro apaleado que, al salir de prisión, se venga de su amo. Hay un plano final que se detiene largamente sobre el rostro de Marcello: el personaje ya es otro. Ha aprendido la lección. En este universo no hay lugar para los débiles. Puede pasar por gran cine. Pero no lo es. Es un virtuosismo vacío. Un cine que se complace en repetir el orden del mundo.