Entrevista

“Luis Carlos Galán no recibió atención suficiente y oportuna”

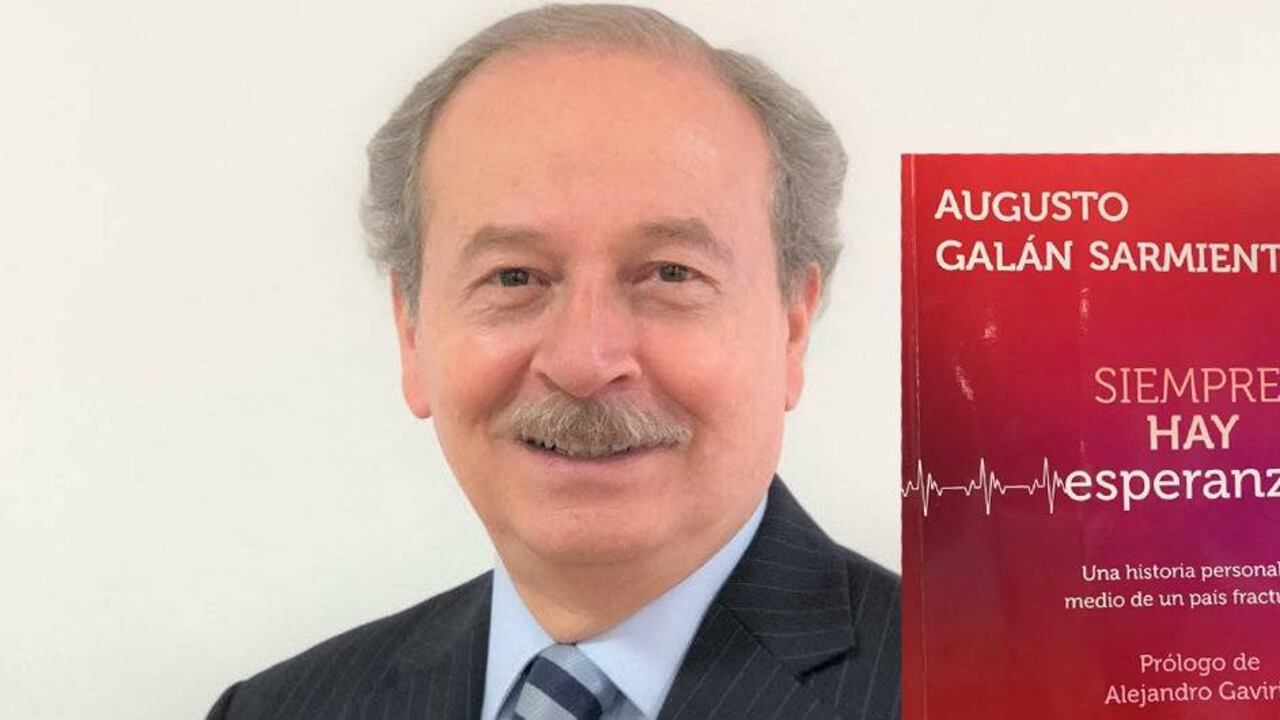

En su libro 'Siempre hay esperanza' el médico cardiólogo Augusto Galán Sarmiento dice que su hermano Luis Carlos no recibió la atención pronta y oportuna, que los colombianos tienen hoy mejor cubrimiento en salud y que hay un gran desafío por delante: la educación universal. SEMANA habló con él.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

SEMANA: ¿Qué cosas le enseñaron sus papás que lo han guiado en la vida?

Augusto Galán Sarmiento: Son cuatro valores: el respeto que no es solo la tolerancia sino entender y respetar a la otra persona; la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Mi papá hacia unos cabildos abiertos en donde escuchaba las quejas de sus hijos y él que era el jefe de la tribu, escuchaba a la partes y tomaba las decisiones, pero había receptividad al diálogo a la comprensión y a decisiones justas y equilibradas. El tercero es la solidaridad y fue entender a través de ellos que el bienestar de los demás es parte importante del mi propio bienestar. El cuarto es la honradez. Ninguno de los tres principios anteriores se cumple si no hay honradez.

SEMANA: En el libro usted menciona a muchas mujeres: a su mamá, a sus abuelas, especialmente la materna. ¿Qué papel jugaron ellas en la persona que es usted hoy?

A.G.S.: Fue un papel vital. Las recuerdo siempre por sus enseñanzas. En el caso de mi mamá, las condiciones del país no le permitían acceso a la educación y ella logró alcanzar algo que prácticamente ninguna mujer de provincia pudo en esa época y fue lo que hoy llamaríamos secretariado ejecutivo, el cual ejerció durante un tiempo. Era una magnífica cronista, sus cartas son una belleza, uno se sentía en la casa, en el momento, en el escenario que ella describía, casi que uno percibe los olores. Hubiera sido una excelente novelista. Y de mi abuela materna, quedó viuda con seis hijos cuando su sexta hija aún no había nacido y mi mamá -que era la mayor- tenía 13 años. El ejemplo de ella fue el de una mujer aguerrida, trabajadora, muy inteligente, que con mucho esfuerzo sacó adelante, en un entorno complejo para una mujer con seis hijos, que todos desarrollaron un proyecto de vida exitoso. Una frase pronunciada por ella en su lecho de muerte y que nos marcó a todos fue “mijo, triunfe, pero tenga presente que la victoria si no es digna y honrada no es una verdadera victoria”. Con ellas aprendí que la vejez es una actitud ante la vida y que el envejecimiento es algo natural. El ejemplo de mamá que fue tan trabajadora, fue muy claro. Cuando la iban a operar de la cadera ella decía “a mí me opera y yo vuelvo a caminar porque no paso mis últimos días en una silla de ruedas”. La vejez es una actitud ante el envejecimiento. Me puedo sentir viejo a los 50 años pero me puedo no sentir viejo nunca, entendiendo que estoy envejeciendo.

SEMANA: ¿Esos valores que sus padres y abuelos le dejaron se han perdido hoy en Colombia?

A.G.S.: Yo creo que se han transformado. Estamos en una fase de reconocimiento de derechos humanos que no había antes. Antes del 91 hablábamos de una sola religión, de una sola lengua y prácticamente de una sola manera de ver la vida en un país que era diverso y multicultural. Eso lo reconoce la Constitución del 91. Las familias siguen transmitiendo valores pero las familias han cambiado. Hoy se reconocen más de 15 tipos de familias en Colombia.

SEMANA: ¿Entonces estamos ajustándonos a esa nueva sociedad que acepta más la diversidad?

A.G.S.: Estamos en una etapa de transición y no solo en Colombia, hay un proceso creciente de humanización: los seres humanos nos vemos partícipes de algo mucho más grande de lo que podíamos vernos hace un tiempo. El tema del medio ambiente es un reconocimiento de que hacemos parte de la naturaleza. Hoy tenemos una conciencia más planetaria y colectiva.

SEMANA: ¿Eso podría explicar lo que pasa con las protestas de jóvenes en muchas partes del mundo y ahora en Colombia?

A.G.S.: No soy politólogo pero lo que percibo es que veníamos de una democracia jerarquizada, delegada a unos dirigentes, y ahora está surgiendo una clase poblacional -que podemos llamar clase media- que quiere participar de su destino y no solo delegárselo a alguien. En Colombia la gente añora tener una esperanza, que vayamos por un camino que nos convenga a todos y en estas manifestaciones percibo que la gente siente que esa posibilidad se la restringieron. Se necesita un liderazgo que devuelva la esperanza.

Semana: Su libro se llama Siempre hay esperanza. ¿Por qué lo escribió?

A.G.S.: Porque nos acostumbramos a ver la foto de hoy del sistema de salud, que tiene falencias, pero no se conoce la película, ni de dónde venimos y más bien se contrasta con un ideal. Yo no quería que el libro fuera académico y aburrido. La idea era también escribir un testimonio a mis hijos y así surgió, pensado en ellos. En el camino algunas personas me dijeron que esto podría ser interesante para el público.

SEMANA: Usted ha ocupado todos los papeles que hay en el sistema de salud. ¿Eso lo hace una persona con más autoridad para hablar del tema?

A.G.S: He tenido la fortuna de trabajar en todos los actores del sistema: en los hospitales, en las EPS, en la industria farmacéutica, como ministro, y hasta como paciente de alto costo. Quisiera pensar que sí tengo una mirada más integral y que no hablo bajo la perspectiva de un solo agente sino de todos, y que eso me permite ser objetivo.

SEMANA: ¿Cómo ha cambiado el panorama de la salud en los últimos años?

A.G.S.: El sistema antes del 93 era así: el 20 por ciento de la población estaba asegurada a seguridad social. El 17 por ciento pagaba sus servicios de manera privada y gastaba 57 por ciento del gasto total en salud. El resto de la población, el 63 por ciento, en teoría la cubrían los hospitales públicos. Pero en realidad la mitad de ese 63 por ciento no recibía ningún tipo de atención. Era un sistema insolidario, segmentado no solo en atención sino en su estructura gobernativa. No era universal. Hoy tenemos un sistema que nos cubre a todos.

SEMANA: ¿Son válidas las quejas de la gente frente a lo que tiene hoy en cuanto a salud?

A.G.S.: Creo que nos falta hacerles ver lo que hemos logrado. Hemos mejorado en acceso. Por ejemplo, los pacientes de enfermedad renal crónica vendían la casa y la finca para pagar la enfermedad. Hoy los 37.000 pacientes renales crónicos terminales estadio cinco, todos están cubiertos por la seguridad social y todos reciben diálisis o hemodiálisis o son trasplantados. Pero hay que escuchar bien pues las quejas pueden ser válidas en términos de acceso oportuno. Hay una tarea de hacer homogénea la calidad por lo alto. Está el reto en equidad entre lo rural y urbano. No todo es de la salud. Necesitamos más ingenieros sanitarios que médicos en zonas rurales, más vivienda digna conectada a servicios públicos. Nos falta mejorar la calidad. Que no se vea diferencia entre subsidiado y contributivo. Porque aun hoy no es lo mismo enfermarse en el régimen contributivo, como tampoco lo es enfermarse en unas EPS que en otras. Por ejemplo en cáncer deberíamos proponernos como sistema que un paciente sea diagnosticado y esté tratamiento lo más pronto posible, menos de 20 días. Pero hoy sucede que unas personas arrancan rápido (porque tienen un complemento o conocen a alguien) pero otros no. Un cáncer de cuello uterino estadio cuatro puede costar 10 veces más de lo que cuesta uno detectado en estadio uno y con la posibilidad de cura. La queja está orientada en ese sentido, en la demora de los trámites. Tenemos que volvernos más eficientes y ante todo preservar la salud y conservar la población más sana más tiempo. Esa debe ser la meta.

SEMANA: En el libro usted insinúa que su hermano Luis Carlos el día del atentado no recibió la atención adecuada. ¿Esas fallas eran parte de ese sistema de salud fragmentado del que habla?

A.G.S.: El libro no busca juzgar a nadie, sino dar el contexto que se vivía. Este capítulo empieza con una frase y fue la que pronunció el entonces secretario de salud tres o cuatro días después del asesinato de Luis Carlos. Él decía que Luis Carlos recibió la atención suficiente y oportuna y yo creo que no. En ese momento él era la persona más amenazada y más protegida del país y no la recibió. Esa es la realidad. Claro, después de la batalla todos somos generales, pero me impactó que en ese momento, 18 de agosto de 1989, cuando teníamos el sistema de salud que describí, los grandes centros hospitalarios estaban en el norte de la ciudad y él estaba en el sur. En ese momento me confronté con esa realidad y eso se reafirmó un par de meses después en la Clínica Shaio donde trabajaba, cuando un cirujano me contó de un paciente que había tenido una herida igual a la de mi hermano -de bala en aorta abdominal- y había recibido atención oportuna y había logrado sobrevivir Es posible que Luis Carlos no hubiera sobrevivido, pero es que los guardaespaldas tuvieron que ir a comprar suero fisiológico porque en el hospital donde estaba no había líquidos endovenosos.

SEMANA: Usted dice que iba en una ambulancia pero no hubo coordinación. ¿Qué fue lo que pasó?

A.G.S.: Eso no era una ambulancia. Yo pensé que lo era pero era un camión para llevar equipo médico quirúrgico, pero no tenía cómo comunicarse con centros hospitalarios. Llegamos a Cajanal y allá por radioteléfono les dijimos a los del hospital de Bosa que lo tuvieran mientras llegábamos con ese equipo para no tener que desplazarlo. Pero no hubo coordinación y cuando llegamos a Bosa nos dijeron que lo habían mandado a Cajanal. Ahí estuvimos para un lado y para el otro. Si había un protocolo en caso de emergencia no se conocía. En resumen desde el punto de vista de salud no había una organización para una circunstancia como esa. Se demostró la improvisación. Los del hospital hicieron lo que pudieron. Ese pobre médico que lo atendió sufrió mucho y cargó por mucho tiempo con ese dolor de no haber podido hacerlo todo porque no había cómo. Entonces, si eso fue con Luis Carlos Galán, que iba a ser presidente, qué le podía pasar a un ciudadano de a pie, ante una circunstancia incluso más sencilla.

SEMANA: ¿Qué legado le dejó ese hermano mayor?

A.G.S.: Luis Carlos era el tercero, me llevaba 15 años. Desde el punto de vista personal, Luis Carlos fue un hombre que siempre quiso aprenderlo y entenderlo todo y en todas las áreas, era muy inquieto intelectualmente. En segundo lugar, buscó siempre la verdad sin importar las consecuencias, incluso si la verdad estaba en contra de él. Y era muy alegre. Simpático. Le gustaban los juegos, y nos los organizaba desde chiquitos. Muy jovial, aunque tímido. Añoro su liderazgo y ese ejemplo. Y en lo político era nuestro líder. En una familia muy dedicada al servicio, él era nuestro referente político. Hoy creo que sigue siendo la conciencia moral de este país.

SEMANA: ¿Después de su muerte, Luis Carlos siguió inspirando sus decisiones?

A.G.S.: Sí, él viene a la mente de todos los miembros de la familia en momentos de interpretar la realidad nacional y de tomar decisiones como ciudadanos. En el caso de la renuncia del ministerio en gran medida él fue la razón por la que renuncié. No podía seguir en un gobierno (el de Ernesto Samper) financiado con dineros del narcotráfico que eran del mismo origen de los recursos que se usaron para asesinar a Luis Carlos.

SEMANA: ¿Usted a veces piensa cómo habría sido el país si él hubiera sobrevivido al atentado?

A.G.S.: Es difícil saberlo. Yo creo que un gobierno de Luis Carlos hubiera buscado una reforma constitucional que protegiera derechos sociales y una reforma que condujera a una política más transparente. Su lucha fue contra el clientelismo. Es muy posible que algo de salud como lo de la Ley 100 se hubiera hecho. Él hablaba de volverla universal, de contar con una solidaridad total, y sin duda le hubiera metido mucho a la educación.

SEMANA: Tenemos constitución nueva, tenemos Ley 100. ¿Se podría decir que uno está viviendo bajo su legado?

A.G.S.: Sí, mucho de su pensamiento está en la Constitución y hubo constituyentes que protegieron eso, como Antonio Galán e Iván Marulanda. que lo acompañaron. En educación él habría buscado más universalidad y un sistema más solidario y hoy todavía no vemos eso.

SEMANA: En el libro cuenta la experiencia de su hija María Camila, quien nació con síndrome de Down. ¿Qué enseñanzas le ha dejado esa experiencia?

A.G.S.: Mas allá del tema personal me abrió un espacio de conocimiento sobre el respeto a la diferencia, a los demás, a que no debemos encasillar a las personas, que cada ser humano tiene su potencial. Que no hay una sola forma de inteligencia sino diversas. Para mí la mayoría de personas en condición de discapacidad son parábolas vivas de los talentos. Hace poco vi una señora autista que transformó la industria de la ganadería en Estados Unidos. En el caso de personas con síndrome de Down lo que veo son momentos y procesos distintos, para llegar a explotar sus talentos eficientemente. Tienen limitaciones, pero todos las tenemos.

SEMANA: ¿El país está mejor preparado para aceptarlos e incluirlos?

A.G.S.: El sistema educativo no cumple con un mandato que existe desde 1992 para la inclusión de esa población en colegios regulares. Hemos avanzado pero nos falta. Mi hija es muy autónoma pero el entorno debe cambiar para que pueda ir en TransMilenio. En España sí pueden ir en transporte público. Ella vive pendiente de la política, el fútbol, de Millonarios. Le gusta leer. Maneja Excel, es bilingüe. Son seres humanos con iguales derechos.

SEMANA: Usted, que es cardiólogo, tuvo un infarto. Usted llamó a ese experiencia ´la corazonada’. ¿Qué aprendió de ese momento que lo confrontó con la muerte?

A.G.S.: Me humanizó. Entendí que todos tenemos un destino común y es la fragilidad, la vulnerabilidad, la dependencia con los demás seres humanos. Lo otro es que la vida es incierta, uno no puede dar nada por garantizado. En ese momento me hacía chequeos y exámenes regulares por rutina y todo bien. Un poco elevado el colesterol, no mucho y un poco de sobrepeso pero no era obeso. Si uno ve eso desde el punto de vista objetivo la posibilidad de infarto era mínima. Tal vez subestimé el estrés y creo que los profesionales de la salud tenemos tendencia a hacerlo. Pienso que en mi caso eso influyó. Especialmente el estrés que viene por emociones destructivas y tóxicas cuando tenemos incapacidad de resolver conflictos emocionales de manera adecuada. Pueden ser rabias contenidas, asuntos pendientes, cabos sueltos que va uno dejando sin resolver. Mi estrés fue con un evento de deslealtad durante mi paso por Acemi. Dos años convulsionados con ataques a la honra que no supe manejar, no supe darle el alcance y me dejé afectar.

SEMANA: ¿Qué desafíos tenemos por delante los colombianos?

A.G.S.: Tenemos que seguir avanzado en el reconocimiento de nuestra humanidad y en la conciencia de que tenemos un destino común. Quienes por diferentes circunstancias tienen una dirigencia deben comprender su responsabilidad y saber que no es un derecho lo que tienen sino una responsabilidad con la sociedad, de aglutinarla hacia propósitos comunes. Debemos hacer más universal, solidario y eficiente el sistema educativo colombiano, así como ya sucedió en salud. Uno ve en cuidados intensivos a un niño del Sisbén 1 y al lado a otro con todos los recursos, atendidos ambos por el mismo sistema y en las mismas condiciones. Eso no lo podemos mostrar hoy en el sistema educativo y eso marcaría una gran diferencia. Igualdad de oportunidades en todo.

SEMANA: Siempre hay esperanza. ¿Por qué ese título?

A.G.S.: La gran certeza es que vivimos una gran incertidumbre. ¿Y qué puede uno hacer ante eso? Ponerse de pie y seguir adelante. Y la esperanza es un camino. No podemos esperar a que alguien me solucione la situación que vivo sino ver un camino en el cual uno analiza y reconstruye y aprende a desaprender para volver a aprender. Hay que seguir. La vida me ha enseñado que al final de la jornada se trata de seguir adelante.